|

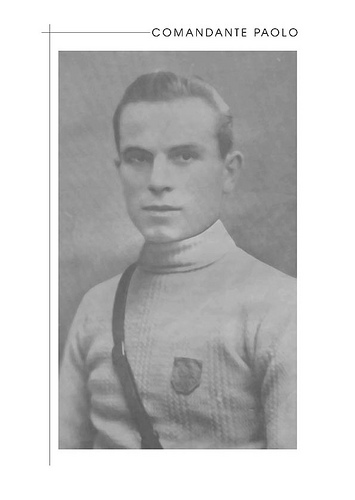

PAOLO

Ho conosciuto il Comandante

Paolo (Alberto Araldi) a Pigazzano, verso la fine di

luglio dell’anno 1944. In Val Trebbia ed in particolare

a Rivergaro se ne parlava da un paio di mesi. Stava

diventando un mito. Anche perché molte famiglie del

paese avevano figli, fratelli, parenti nella brigata

partigiana da lui comandata e che aveva già fatto

parlare di se per alcune azioni contro i tedeschi e le

milizie fasciste che circolavano nella nostra provincia.

Di lui si sapeva che era carabiniere, ufficiale o

sottufficiale e che proveniva dalla Val Tidone.

Carabiniere come il capo dei partigiani di Val Trebbia e

Val Tidone, Fausto e come altri che avevano abbandonato

le loro caserme per non servire i tedeschi ed il

rinascente fascismo.

Mio padre ed io, in un fatidico mattino di fine luglio,

dopo un tentativo di cattura da parte di una squadra

fascista, non so bene se si trattasse di militi della

Guardia Nazionale Repubblicana o delle appena costituite

Brigate Nere, avevamo preso i sentieri che da Rivergaro,

guadato il fiume Trebbia, conducevano a Pigazzano, un

piccolo paese appena sotto il monte Pillerone. Avevamo

con noi pochi indumenti, oggetti di conforto e viveri,

in una vecchia valigia che io portavo e che mi sbilanciava da

un lato mentre camminavo e raddoppiava la fatica della

salita.

vecchia valigia che io portavo e che mi sbilanciava da

un lato mentre camminavo e raddoppiava la fatica della

salita.

Fortunatamente, a metà strada, ci imbattemmo in un

motocarro con due giovani partigiani a bordo che ci

fecero accomodare sul cassone e ci portarono a Pigazzano.

In quei giorni eravamo certi che la liberazione, con

l’arrivo delle truppe anglo-americane e la discesa dei

nostri dai monti, fosse ormai questione di pochi giorni

o poche settimane. Per questo motivo avevamo portato

così poco con noi e non avevamo idea su dove passare la

notte e su che cosa fare nei giorni successivi.

A Pigazzano una donna ci indirizzò ad una casa appena

sotto la chiesa parrocchiale, dove una sua conoscente

disponeva di una camera. Quest’ultima fu lieta di

metterla a nostra disposizione. Era una piccola camera,

bassa di soffitto, con travetti in legno parzialmente

dipinti di bianco, un letto in ferro con reti mezze

sfondate e materassi pieni di “scartoffie”, le foglie

che ricoprono le pannocchie di granoturco, un piccolo

cassettone , un catino con brocca di metallo smaltato.

Ci sistemammo nella camera e poi uscimmo. Mio padre

chiese di Paolo ad alcuni partigiani di Rivergaro che

conoscevamo bene. Ci indicarono una scaletta che

scendeva dalla strada verso la cantina di una casa. Dal

cortiletto ai piedi della scaletta provenivano grida

rauche e comprendemmo che qualcuno stava strapazzando

qualcun altro. Era Paolo che faceva una violenta

paternale ad un malcapitato seduto su un gradino che

ascoltava a testa bassa. Lo riconobbi. Era un giovane di

Rivergaro che apparteneva ad una nota famiglia di

fascisti: Dicevano in paese che facessero volentieri la

spia a favore dei fascisti, forse non tutti i membri, ma

allora si faceva d’ogni erba un fascio e se era

fascista, o antifascista, il padre dovevano avere le

stesse idee anche i figli eccetera.

Mio padre sapeva, però, che quel giovanotto aveva l’anno

precedente informato il maresciallo dei carabinieri che

in casa mia si ascoltava Radio Londra. Lo sapeva perché

glielo aveva spifferato lo stesso maresciallo, il quale,

qualche mese dopo aveva abbandonato la caserma con i

suoi militi e si era unito ai partigiani di Fausto.

Quel giovanotto se la cavò con la strigliata di Paolo,

anche perché era salito a Pigazzano di propria volontà

per arruolarsi fra i partigiani, ma fu rimandato a casa.

Mi sorpresero la calma ed il sorriso di Paolo dopo la

sfuriata, quando si soffermò a parlare a lungo con mio

padre.

Paolo comandava un distaccamento di un centinaio di

uomini, abbastanza bene armati. Disponevano di una

mitragliatrice da 20 millimetri che aveva sparato alcune

raffiche un paio di settimane prima verso Rivergaro nel

corso di un breve attacco dalla riva sinistra del

Trebbia, nel quale ero stato coinvolto mentre facevo il

bagno nel fiume con alcuni amici in una località

chiamata “Tre alberoni”. Avevano un mortaio da 81

millimetri e stavano addestrandosi ad usarlo. Ciò che mi

colpì fu un grosso binocolo da marina su treppiede di

grande potenza che loro chiamavano “telemetro”. Con quel

binocolo riuscivo a vedere distintamente il giardino di

casa mia a Diara e quello di Savignano dove mi parve di

intravedere la Nena, una mia fiamma giovanile.

Paolo era un bell’uomo, dallo sguardo fiero, sapeva

essere elegante pur nelle ristrettezze degli

equipaggiamenti partigiani e mi fece una grande

impressione. Il distaccamento di Pigazzano, che poi

sarebbe diventato la III Brigata della Divisione

Piacenza, era abbastanza disciplinato, pur annoverando

nei suoi ranghi qualche elemento che non aveva mai fatto

addestramento militare. Lo si vedeva nelle adunate sulla

piazzetta del paese, quando Paolo impartiva gli ordini o

dava qualche lavata di capo. Quasi tutti si tenevano in

riga ed ascoltavano compunti, ma c’era sempre uno che

dava segni d’impazienza o sbuffava rumorosamente. Erano

molto ottimisti e si dichiaravano certi di poter far

fronte, con le loro armi, ad attacchi di autoblindo e

carri armati. Uno di loro mi disse: “Per i carri armati

abbiamo le bottiglie di benzina”. Lo dissi a mio padre

che mi guardò con un sorriso un po’ dubbioso.

Una mattina, verso le 8, arrivò a gran galoppo un

partigiano a cavallo. Saltò a terra ed annunciò al

comandante che i fascisti avevano attaccato Agazzano ed

era in corso una battaglia. Gli uomini furono subito

riuniti e si prepararono alla partenza. Alcuni si misero

in spalla i fucili mitragliatori, altri portavano

cassette di munizioni. La battaglia si svolgeva ad un

paio d’ore di cammino ed il distaccamento non possedeva

ancora mezzi di trasporto. Solo nelle settimane

successive ne ne furono catturati alcuni nel corso di

azioni sulla Via Emilia. Ad un certo punto arrivò un

altro cavaliere che diede il contrordine. Non occorreva

più l’aiuto di Paolo e dei suoi. I fascisti si erano

ritirati.

Passammo a Pigazzano tre giorni. La mattina del quarto

giorno fummo sorpresi da un forte cannoneggiamento che

proveniva dal fondo valle. Mentre facevamo fagotto, una

nutrita fucileria ci indicò che i partigiani stavano

difendendo le loro posizioni al Castello dei Volpi, un

po’ sotto Pigazzano, ma verso mezzogiorno anche loro

dovettero ritirarsi.

Rividi Paolo a San Giorgio di Bobbiano qualche ora dopo

mentre confabulava con Fausto e Sormani ed anche mio

padre si unì a loro. Quando tornò mi disse di prendere

la valigia e ci rimettemmo in cammino, per arrivare dopo

il tramonto nei pressi di Monteventano, ma questa è

un’altra storia.

Quando Rivergaro fu di nuovo occupata dai partigiani, in

settembre, incontrai Paolo, con Fausto, nei pressi di

casa mia, a Diara. Mi guardò e parve che mi

riconoscesse, ma mi chiese: “Tu sei un fratello del

Dottor Giorgio?” Gli risposi di no e gli dissi chi ero.

Allora si ricordò e mi disse di salutare mio padre.

Non l’ho più rivisto. Ero a casa, nel febbraio

successivo, dopo il tragico rastrellamento invernale,

quando si sparse la voce che Paolo era stato catturato a

Piacenza dai fascisti e subito fucilato. La gente

sussurrava la notizia e ne era costernata. Era come se

tutti avessero perduto un figlio, un fratello. La sua

popolarità nella valle era immensa. Ricordavamo le sue

imprese temerarie nelle polveriere di Gossolengo e San

Bonico, sulla via Emilia e nel nostro stesso paese che

una volta, di ritorno da un’azione in pianura, aveva

attraversato a grande velocità in auto sparando raffiche

di mitra contro gli attoniti fascisti sulla piazza

principale.

S’era fatto prendere ad un posto di blocco alla

periferia della città mentre stava per mettere in atto

l’ennesima azione, tradito da una spia.

Molti erano stati i caduti e gli uccisi fra dicembre e

marzo. Le perdite fra i partigiani e fra la popolazione

delle nostre montagne durante il rastrellamento della

Divisione Turkestan e delle milizie fasciste erano state

ingenti, ma la morte di Paolo fu più sentita delle

altre.

Dopo la Liberazione gli fu conferita la medaglia d’oro

al valor militare alla memoria.

Giacomo Morandi -

giugno 2009 |